「発達グレーゾーン」とは、発達障害と診断されるほどではないものの、日常生活や集団行動の中で特性や困りごとが見られる状態を指します。子どもによって得意・不得意の差が大きく、周囲との関わりや学習面で悩むことも少なくありません。

早めにサインを理解し、適切な支援や相談につなげることが、子ども自身の安心や成長につながります。

この記事では、発達グレーゾーンの定義からサインの見分け方、相談先や支援の基本までをわかりやすく解説します。

目次

発達グレーゾーンとは?用語の定義と考え方

「発達グレーゾーン」とは、発達障害の診断基準には当てはまらないものの、日常生活や集団行動の中で“困りごと”を感じやすい状態を指す言葉です。学習や対人関係、集中力などの面で特定の特性が見られる場合があり、医療や教育現場でも注目されています。

明確な診断がつかないために支援の枠から漏れやすい一方、適切な理解と環境調整があれば、本人が力を発揮できるケースも多いのが特徴です。

用語の定義や発達障害との関係性、そして関連して使われるキーワードについて整理します。

「診断基準に満たないが困り感がある」状態の概念

発達グレーゾーンとは、発達障害の診断に必要な基準をすべて満たすわけではないものの、生活や学習面で一定の困難を感じる状態を意味します。

- たとえば、集中が続きにくい、忘れ物が多い、相手の意図を読み取りにくいといった傾向がある場合、発達障害の「特性」に近い部分を持っていることがあります。

- ただし、環境やサポートの仕方によっては問題が目立たないこともあり、個人差が大きいのが特徴です。

- 正式な医学的診断名ではなく、あくまで“支援が必要なグラデーションの中間層”を示す言葉として使われています。

このため、発達グレーゾーンという言葉には、診断よりも「理解と配慮」を重視するニュアンスが含まれています。

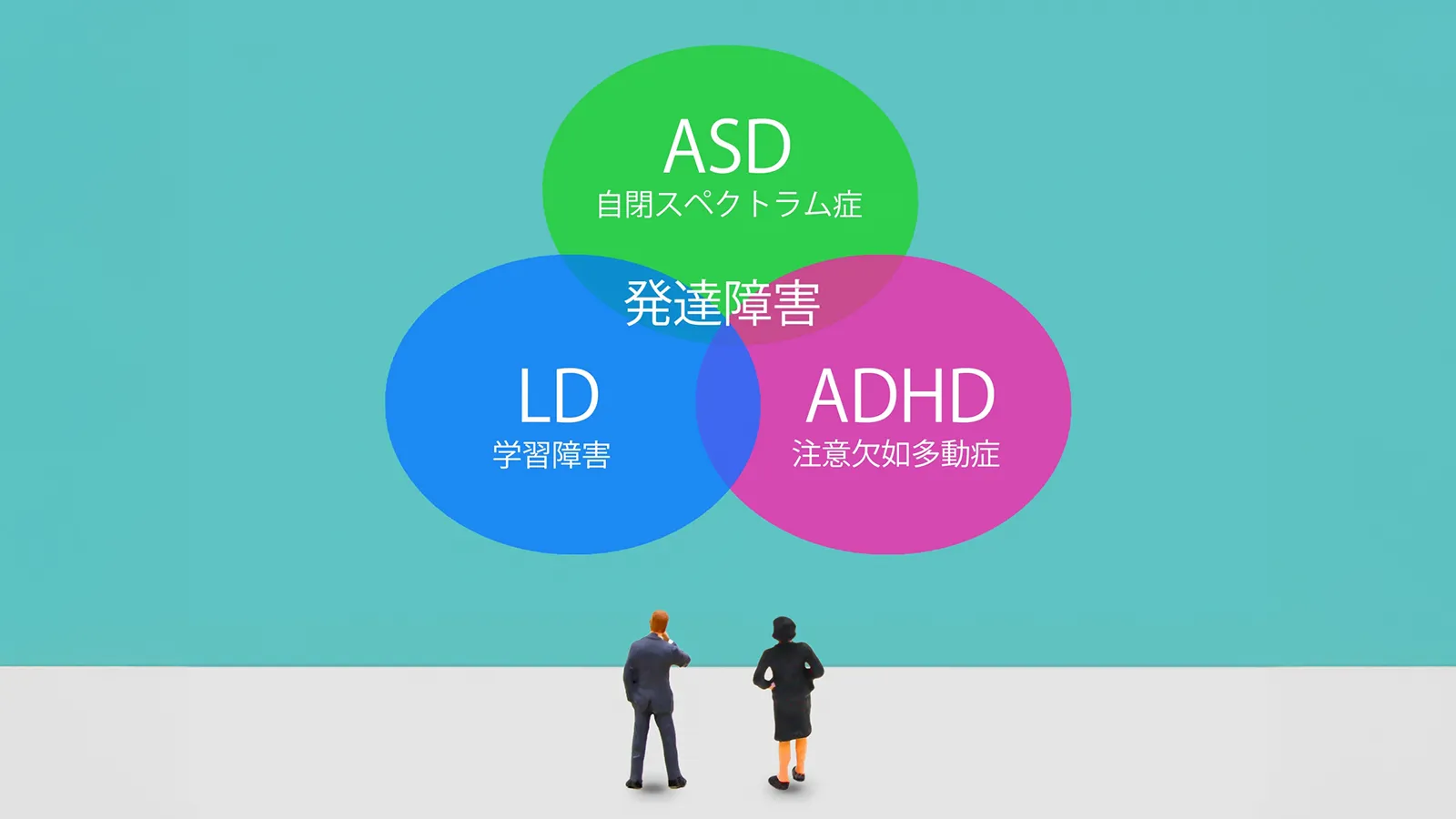

発達障害との関係:連続体(スペクトラム)という見方

発達障害とグレーゾーンの関係は、“白か黒か”ではなく“連続したスペクトラム”として理解されます。発達の特性は誰にでも少なからず存在し、その強さや現れ方の違いによって生活上の困りごとが出るかどうかが変わります。

たとえば、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)なども、特性の度合いが軽ければ「診断基準未満=グレーゾーン」とされることがあります。

このように、グレーゾーンは「発達障害と定型発達のあいだ」にある曖昧な領域です。

重要なのは、診断の有無よりも、本人が過ごしやすい環境やサポート方法を見つけること。スペクトラム的な見方をすることで、より柔軟で現実的な支援が可能になります。

よく使われる関連用語(特性・ニューロダイバーシティ など)

発達グレーゾーンの理解を深めるうえで、「特性」「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」といった関連用語も重要です。

「特性」

「特性」は、個人がもつ思考や行動の傾向を示す言葉で、発達障害に限らず誰にでも存在するものです。

「ニューロダイバーシティ」

「ニューロダイバーシティ」は、脳や神経の違いを“障害”ではなく“多様性”として捉える考え方で、近年の教育・福祉分野で広く注目されています。

これらの用語は、「発達の違い=弱点」ではなく、「個性として受け入れ、強みを生かす」という視点を促すものです。

発達グレーゾーンもこの考え方の延長線上にあり、特性を理解しながら本人の得意を伸ばす支援が求められています。

参考:ニューロダイバーシティの推進について (METI/経済産業省)

見えやすいサインと気づき方

発達グレーゾーンの子どもは、外見では分かりにくくても、日常の行動やコミュニケーションの中に「小さな困りごと」が現れることがあります。その多くは本人の努力不足ではなく、環境や周囲の理解が追いついていないことが原因です。

早い段階で気づき、関わり方を工夫することで、無理なく成長を支えることができます。ここでは、よく見られるサインや年齢ごとの特徴、場面による違いから、家庭や園・学校での“気づきのヒント”を紹介します。

日常で現れやすい困り感(注意・感覚・コミュニケーション)

発達グレーゾーンの子どもに見られる困りごとは、大きく「注意」「感覚」「コミュニケーション」に分けられます。

- 注意面では、集中が続かない、忘れ物が多い、順序立てて行動するのが苦手といった傾向があります。

- 感覚面では、音や光、触覚に敏感で「服のタグが気になる」「大きな声が苦手」といった反応が出ることもあります。

- コミュニケーション面では、会話の意図を読み取りにくい、冗談や比喩を理解しづらいなど、他者とのやり取りで戸惑う様子が見られます。

こうしたサインは一見些細ですが、本人にとっては大きな負担になることがあります。日々の行動を観察し、「苦手が続いている場面」を見つけることが最初の一歩です。

年齢帯別のヒント(就学前/小学校低学年/高学年)

就学前

就学前の段階では、指示を聞いて行動するのが難しい、集団遊びに入るのが苦手といった傾向が見られることがあります。

小学校低学年

小学校低学年になると、文字の読み書きや数の理解、時間の感覚などでつまずきが出ることがあり、「学習の遅れ」として現れる場合もあります。

高学年

高学年になると、友人関係やチーム活動の中でコミュニケーションの難しさが顕著になるケースもあります。

また、どの年齢でも「本人なりの努力をしているのに、結果が伴わない」「疲れやすい」などの様子が見られたら、サインとして丁寧に受け止めましょう。

年齢が上がるほど“見えにくい困り感”になるため、周囲の理解と環境調整がより重要になります。

場面差のポイント(家庭・園/学校・集団活動)

発達グレーゾーンの特徴は、環境によって現れ方が変わることです。

家庭では落ち着いて過ごせても、園や学校では集団行動のルールに戸惑うケースが多く見られます。

たとえば、家庭では指示が一つずつ出るのに対し、学校では複数の指示が同時に出されるため、混乱しやすくなります。

逆に、家庭では親への依存が強く出ても、学校では頑張っているという子もいます。

こうした“場面差”を理解することが支援の第一歩です。家庭・園・学校で情報を共有し、環境を整えることで、子どもの安心感と自信が育ちます。どこか一つの場面だけで判断せず、全体の様子を見ながら支援を考える視点が大切です。

確認の流れ:観察から相談まで

子どもの発達に「少し気になる」「他の子と違うかも」と感じたとき、いきなり診断を受けるのではなく、まず家庭での観察と記録から始めることが大切です。

発達グレーゾーンの特性は、環境や状況によって変化しやすいため、日常の様子を丁寧に見ていくことで、相談時により正確な情報を伝えられます。

ここでは、確認のステップを「家庭での観察」「相談機関へのつなぎ」「評価・スクリーニング」の3段階に分けて解説します。焦らず、一歩ずつ進めることが安心と理解につながります。

まずやること:記録・チェックリスト・環境メモ

記録する

最初のステップは、気になる行動や反応を「客観的に記録する」ことです。

たとえば、「指示を聞き違える」「音に過敏」「集団行動が苦手」など、具体的な場面と頻度をノートやアプリに残します。

発達チェックリスト

次に、自治体や専門機関が配布している発達チェックリストを活用し、年齢に応じた発達の目安と照らし合わせてみましょう。

環境メモ

また、行動の背景にある環境要因(疲れている、騒がしい場所など)も一緒にメモしておくと、後で専門家に説明しやすくなります。

これらの記録は、「一時的な様子」なのか「継続的な傾向」なのかを見極める材料にもなります。まずは観察を“データ化”する意識が第一歩です。

相談先の例:自治体窓口・保健師・発達相談・医療機関

気になる様子が続く場合は、地域の相談機関へ早めに相談しましょう。

最初の窓口としては、市区町村の

- 子育て支援センター

- 発達相談窓口

- 保健センター

などがあります。

ここでは、保健師や発達支援コーディネーターが話を聞き、家庭での対応方法や次のステップを案内してくれます。

必要に応じて、発達支援センターや小児科・児童精神科などの医療機関に紹介されることもあります。

相談は無料のケースが多く、匿名で利用できる場合もあります。どの機関でも「早期に相談する」ことが大切で、早めの対応が本人の安心感や支援体制づくりにつながります。

評価の概要:面接・質問紙・行動観察(スクリーニング)

専門機関や医療機関では、発達の状態を客観的に把握するための評価(スクリーニング)が行われます。

主な方法は「面接」「質問紙」「行動観察」の3つです。

- 面接では、保護者への聞き取りを通じて、日常生活での行動や困りごとを整理します。

- 質問紙では、発達や適応行動を測るチェック項目に回答し、傾向を数値的に確認します。

- 行動観察では、子どもが遊ぶ・話す・課題に取り組む様子を通して、集中力や対人スキルなどを観察します。

これらの結果は、発達障害かどうかを判定するものではなく、「どのような支援が有効か」を見極めるための参考になります。安心して受けられるプロセスとして理解しておくとよいでしょう。

支援の基本原則

発達グレーゾーンの子どもへの支援では、「教えるより、環境を整える」「苦手より、得意を伸ばす」という姿勢が大切です。特性を変えることを目的にするのではなく、その子が力を発揮しやすい環境をつくることで、自然と行動の安定や自信の回復につながります。

また、支援は一度で完了するものではなく、家庭・園・学校など複数の場で連携しながら続けていくことが重要です。

環境調整が先(刺激・手順・見通しの整理)

支援の第一歩は、本人を変えるのではなく「環境を変える」ことです。

たとえば、音や光などの刺激に敏感な子には、静かなスペースを確保したり、蛍光灯を間接照明に変えるだけでも落ち着きが変わります。

また、手順を明確にする工夫も有効です。「やることリスト」や「絵カード」を使って手順を可視化すると、何をすべきかが分かりやすくなります。さらに、予定や流れがわからないと不安が強くなるため、「このあと○○をするよ」と見通しを伝えることも大切です。

環境の工夫によって“困りごと”の多くは軽減できるため、支援の基本はまず「環境を整えること」から始めましょう。

強みベースの関わり(得意の活用・成功体験)

発達グレーゾーンの支援では、苦手を克服するよりも「得意を生かす」アプローチが効果的です。

たとえば、集中力が続きにくい子でも、好きな分野には驚くほど集中できることがあります。

絵を描くのが得意なら学習にイラストを取り入れる、体を動かすのが好きなら体験型の課題にするなど、得意分野を“入り口”にすることでモチベーションが高まります。また、小さな成功体験を積み重ねることが自己肯定感の向上につながります。

「できたね」「前より早くできたね」といった具体的な声かけが、子どもの自信を支える力になります。強みベースの支援は、本人の意欲を引き出す最も実践的な方法です。

小さな困りから対応(優先順位と可視化)

支援のポイントは、「全部を一度に解決しようとしない」ことです。

困りごとは複数あっても、まずは日常生活で影響が大きいものから優先的に取り組みます。

たとえば、「朝の支度に時間がかかる」場合は、衣類をセットにして置く・タイマーを使うなど、ひとつの課題に焦点を当てて具体策を立てます。支援内容をリスト化し、できたことをチェックしていくと、本人も達成感を得やすくなります。

家庭と学校で同じ方法を共有することで、支援の一貫性も保てます。発達グレーゾーンの支援は、完璧を目指すより“ひとつずつ改善”する姿勢が大切です。小さな前進を積み重ねることが、長期的な安心と成長を支える鍵になります。

家庭でできる工夫

発達グレーゾーンの子どもが安心して生活するためには、家庭の中で「わかりやすい仕組み」をつくることが重要です。家庭は子どもが最もリラックスできる環境であり、そこで過ごしやすさを感じられることが、自己肯定感や自立の土台につながります。

日常生活の中に、視覚的な工夫・動線の整理・感覚の調整を取り入れるだけでも、落ち着きや集中力が大きく変わります。

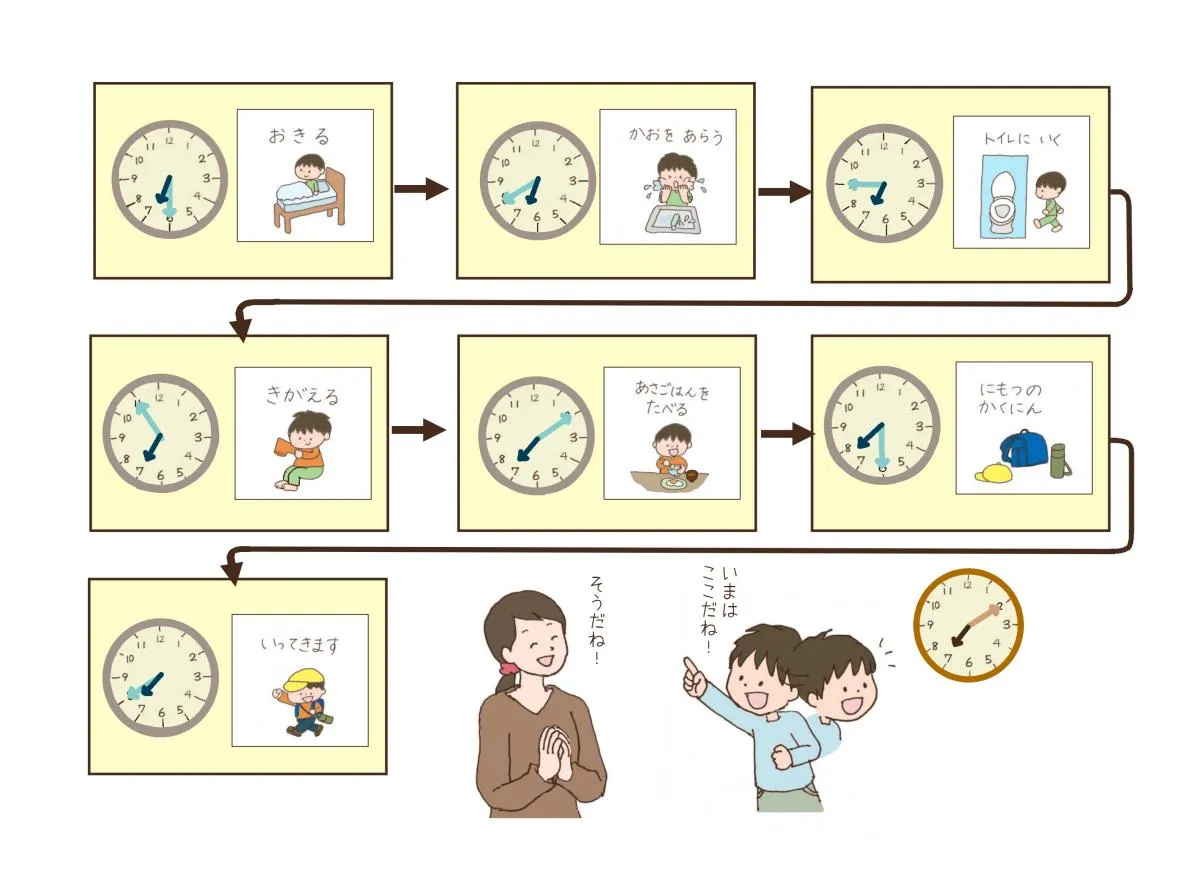

ルーティン・タイムテーブル・合図の共通化

ルーティン

日々の生活に一定のリズムをつくることは、発達グレーゾーンの子どもにとって安心材料になります。

「いつ・何を・どの順番で」するかが分かるように、1日の流れをタイムテーブル化するのが効果的です。

タイムテーブル

たとえば、「朝ごはん→着替え→歯みがき→登園」といった動きをイラスト付きで壁に貼るだけでも、行動の見通しが持てます。

また、時間の切り替えには「音」「光」「言葉」などの合図を共通化するとスムーズです。

合図の共通化

アラーム音や「5分後に出発するよ」といった声かけを毎回同じパターンで行うことで、子どもが“今やるべきこと”を理解しやすくなります。一定のリズムが習慣化すると、親子双方のストレスも減ります。

タスク分解と道具の定位置化(忘れ物対策)

行動の整理が苦手な子には、「タスク分解」と「定位置化」が有効です。

たとえば「学校の準備をする」という大きなタスクを、「①教科書を出す」「②プリントを入れる」「③筆箱を確認する」と細かく分けて順にチェックするようにします。

これにより、何をすればいいかが明確になり、焦りや忘れ物が減ります。

また、持ち物の置き場所を決めておく“定位置化”も重要です。ランドセルは玄関、上履き袋はフック、といったように配置を固定することで、片づけや準備が習慣化します。

チェックリストやラベルを活用すれば、親が声をかけなくても自分で確認できるようになります。環境を“わかりやすく整える”ことが、行動の安定につながるポイントです。

感覚の配慮(音・光・触感/クールダウンスペース)

発達グレーゾーンの子どもは、感覚刺激への感じ方が人より敏感だったり鈍感だったりします。そのため、家庭の環境を少し工夫するだけで、落ち着きやすさが大きく変わります。

音に敏感な子にはテレビや家電の音量を下げる、光に敏感な子には間接照明を使うなどの工夫が効果的です。服のタグや素材が気になる場合は、綿素材やタグなしの衣類を選ぶのもおすすめです。

また、感情が高ぶったときに落ち着ける「クールダウンスペース」を用意すると安心です。部屋の隅にクッションやお気に入りのぬいぐるみを置くだけでも、気持ちを切り替える場になります。感覚面への配慮は、家庭でできる最も身近な支援のひとつです。

支援資源と制度の窓口

発達グレーゾーンの子どもを支えるための仕組みは、医療・福祉・教育の各分野に広がっています。診断の有無にかかわらず利用できる支援も多く、地域によっては自治体やNPOが相談会や教室を実施している場合もあります。

こうした制度を知っておくことで、必要なときに早めの支援につなげることができます。

ここでは、主な療育サービスの概要、福祉・教育分野の制度、そして相談をスムーズに進めるための準備ポイントを紹介します。

療育・発達支援サービスの概要(地域差あり)

「療育」とは、発達に特性のある子どもが社会生活を送りやすくなるよう、専門的な支援を行う取り組みを指します。発達グレーゾーンの子どもでも、医師の診断がなくても利用できるケースがあります。

主なサービスには、未就学児向けの「児童発達支援」と、学齢期以降の「放課後等デイサービス」があります。これらの施設では、遊びや学習を通してコミュニケーション力や生活スキルを育てるプログラムが行われています。

利用の際は、市区町村の障害福祉課や子育て支援課で手続きを行い、相談員が子どもの様子に合った事業所を紹介してくれます。サービス内容や対象年齢は地域によって異なるため、自治体の公式情報を確認することが大切です。

福祉・教育の支援制度の見取り図

発達に関する支援制度は、福祉と教育の両面で整備されています。福祉面では、先述の「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」のほか、就労移行支援や相談支援事業など、成長段階に合わせた支援が継続的に受けられます。

教育分野では、学校内で行われる「通級指導教室」「特別支援学級」「個別の教育支援計画」などが代表的です。

これらの制度は、子どもの特性や学校生活での困りごとに応じて柔軟に選択できます。

また、教育委員会やスクールカウンセラーが連携して支援を調整する仕組みも整っています。どの制度を利用するか迷う場合は、まず地域の「発達支援センター」や「教育相談室」に相談すると、全体像を整理してもらえます。

相談時に準備したい情報(困りの具体例・頻度・条件)

支援機関に相談する際は、子どもの困りごとを具体的に伝えられるよう準備しておくとスムーズです。ポイントは、「どんな場面で」「どのくらいの頻度で」「どんな条件のときに」困りが起きるかを記録しておくことです。

たとえば、「集団活動で順番を待てない」「騒がしい場所で集中できない」といった具体的なエピソードを、日時や状況とあわせてメモしておきましょう。家庭と学校の両方での様子を整理しておくと、専門家が全体像を把握しやすくなります。

また、「本人の得意なこと」「落ち着く環境」なども伝えることで、支援の方向性がより明確になります。

事前準備をしておくことで、限られた相談時間でも実りある話し合いがしやすくなります。

よくある誤解と注意点

発達グレーゾーンに対しては、誤った理解や思い込みが原因で、支援のタイミングを逃してしまうケースが少なくありません。

外からは「普通」に見えることも多いため、周囲が“困っていないように見える”と判断してしまいがちです。

しかし、本人は小さなストレスを積み重ねている場合も多く、早い段階での理解と環境づくりが欠かせません。ここでは、よくある3つの誤解「放っておけば治る」「叱れば直る」「ラベルを貼ることへの不安」に対して、正しい考え方と注意点を整理します。

「放っておけば治る」ではない/早期の環境調整が鍵

発達グレーゾーンの困りごとは、時間が経てば自然に消えるものではありません。

むしろ、周囲が理解しないまま放置すると、自己肯定感の低下や二次的な不安・不登校などにつながることがあります。

大切なのは「治す」ことではなく、「環境を整える」ことです。たとえば、集団行動が苦手なら小集団での活動機会を増やす、感覚過敏があるなら静かなスペースを用意するなど、小さな工夫で生活のしやすさが変わります。

早期の支援は“診断がついてから”ではなく、“困りが見えたとき”に始めて構いません。早めに対応することで、本人が自信を持ち、特性を生かした成長がしやすくなります。

叱責で改善しない困りもある(意図ではなく特性)

発達グレーゾーンの子どもが示す行動の多くは、意図的な「わがまま」ではなく、特性によるものです。

たとえば、「集中できない」「話を聞いていない」「順番を待てない」といった行動は、努力不足ではなく“情報処理の難しさ”や“衝動のコントロールが苦手”といった背景から生じています。

そのため、叱るだけでは改善せず、むしろ自信を失わせてしまうことがあります。叱責よりも、具体的なサポート(やることを一つずつ伝える・成功を褒める)を積み重ねることが大切です。

理解されることで子どもは落ち着き、行動も安定します。「なぜできないのか」を探る視点が、支援の第一歩となります。

ラベル化しない配慮:本人の尊重と情報共有の範囲

発達グレーゾーンという言葉を使う際には、本人の尊厳を守る配慮が欠かせません。特性を説明することは支援の助けになりますが、「ラベルを貼る」ような扱い方は避けるべきです。

本人や家族が望まない形で情報が広がると、誤解や偏見を招く可能性があります。学校や支援機関との情報共有は、必要な範囲・目的を明確にしたうえで行いましょう。

また、本人が成長して自分の特性を理解できるようになったとき、「自分らしく生きるための知識」として伝えることが理想です。支援は“誰かが決めること”ではなく、“本人と周囲が一緒に考えるプロセス”であることを忘れないようにしましょう。

まとめ

発達グレーゾーンとは、発達障害の診断基準には満たないものの、日常生活の中で困りごとを感じやすい状態を指します。そのため、明確な診断名よりも「どのように支えるか」「どんな環境が合っているか」という視点が大切です。

また、早期の気づきと相談が何より重要で、困りが小さいうちに支援機関へつなげることが、将来の安心につながります。さらに、特性を「欠点」ではなく「個性」として捉えるニューロダイバーシティの考え方を取り入れることで、子どもの自信と可能性を育む支援が実現します。

発達グレーゾーンを理解し、共に成長を支える社会的な視点が、これからますます求められていくでしょう。